暑さが続く夏。食欲が落ちがちなこの季節に食べたくなるスタミナ料理といえば「うなぎの蒲焼」。

「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣はすっかり定着していますが、実はそのルーツや地域ごとの調理法には、奥深い歴史と文化が隠れています。

今回は、自宅で本格炭火焼きが楽しめる「いろはコンロ」を使って、関西風の香ばしいうなぎの蒲焼を作ってみました。市販の蒲焼とはひと味違う、自分で焼くうなぎの魅力をお伝えします!

土用の丑の日とうなぎの関係

実は、うなぎの旬は冬。寒くなると脂がのって美味しくなる魚です。

ところが江戸時代、夏になるとうなぎは痩せて売れにくくなり、困ったうなぎ屋が蘭学者・平賀源内に相談します。

そこで源内が「土用の丑の日に“う”のつくものを食べると夏バテしない」という民間の言い伝えをもとに、「うなぎを食べよう」と提案。これが大ヒットし、今の風習が広まったと言われています。

とはいえ、現代では養殖技術の進歩により、夏でも脂ののった美味しいうなぎが安定して流通しています。季節を問わず、手軽に楽しめるのが今のうなぎの魅力です。

スーパーで買えるうなぎと、自分で焼くうなぎの違い

スーパーなどでは、すでに焼かれてタレが絡めてある「蒲焼うなぎ」が一般的。温めるだけで食べられる手軽さは魅力ですよね。炭を使わなくてもすぐに楽しめるので、忙しい日にもぴったりです。

ですが今回は、“あえて”生の開きうなぎを使って、自分で串を打ち、炭火でじっくり焼く本格スタイルに挑戦しました。

さらに、頭と骨がついているものを選べば、自家製のタレ作りにも活用できて、うなぎの旨みを余すことなく楽しめます。

関東風と関西風、うなぎの焼き方と文化の違い

うなぎの蒲焼には、地域ごとに異なる「関東風」と「関西風」のスタイルがあります。調理法の違いだけでなく、それぞれの文化的背景もユニークです。

◎ 関東風

・背開きにして、

・一度白焼きしてから蒸す

・蒸したうなぎにタレを絡めて再び焼く

蒸すことで脂が落ち、ふんわりとした上品な仕上がりに。

江戸は武士の街。腹を切る「切腹」を連想させる腹開きは縁起が悪いとされ、背開きが主流になったとされています。

◎ 関西風

・腹開きにして、

・蒸さずにそのまま炭火で焼く(地焼き)

香ばしくしっかり焼き上げることで、皮はパリッと、身はジューシーに。

大阪は商人の街。「腹を割って話す」という言葉にちなみ、腹開きが縁起の良い調理法とされてきました。

いろはコンロで楽しむ炭火の力

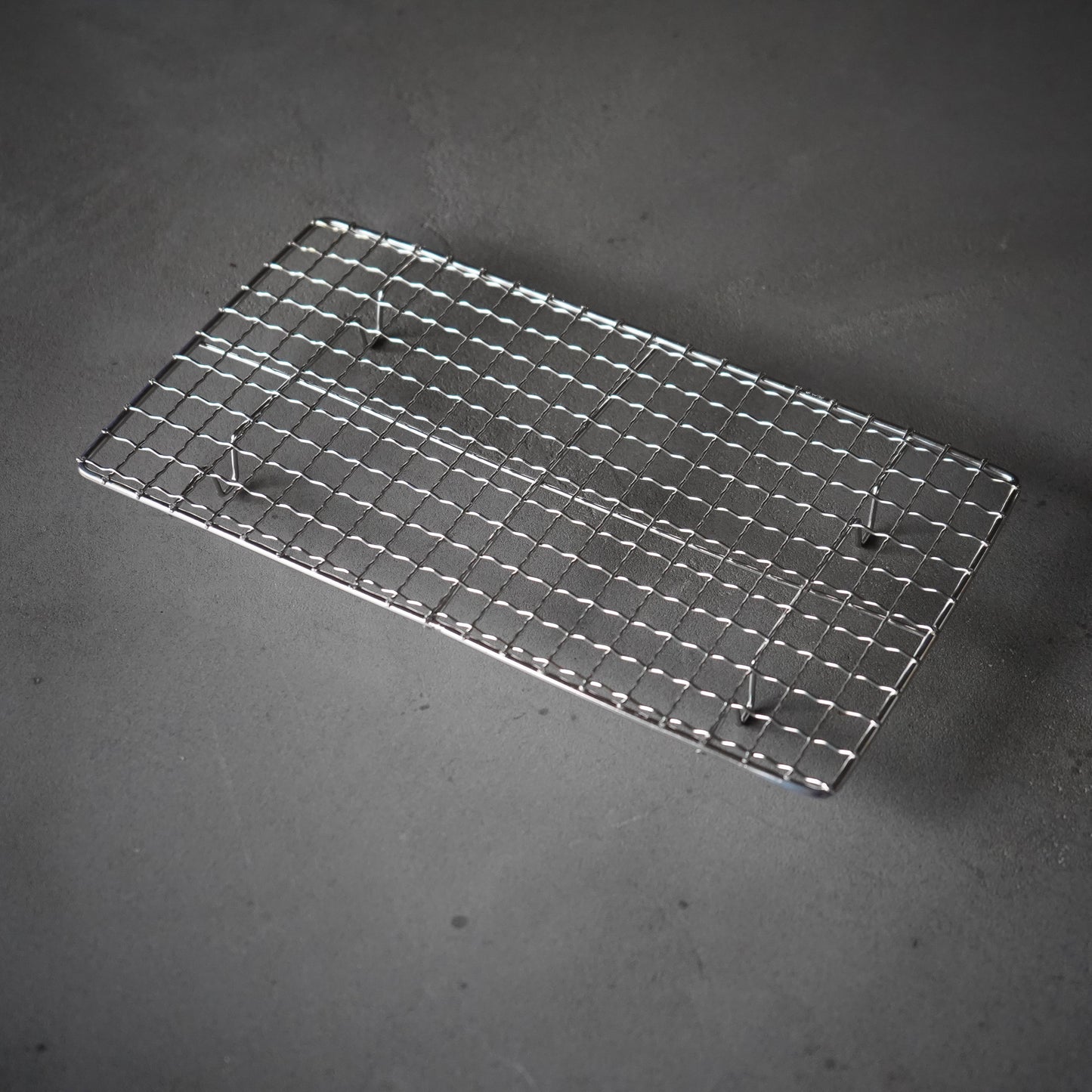

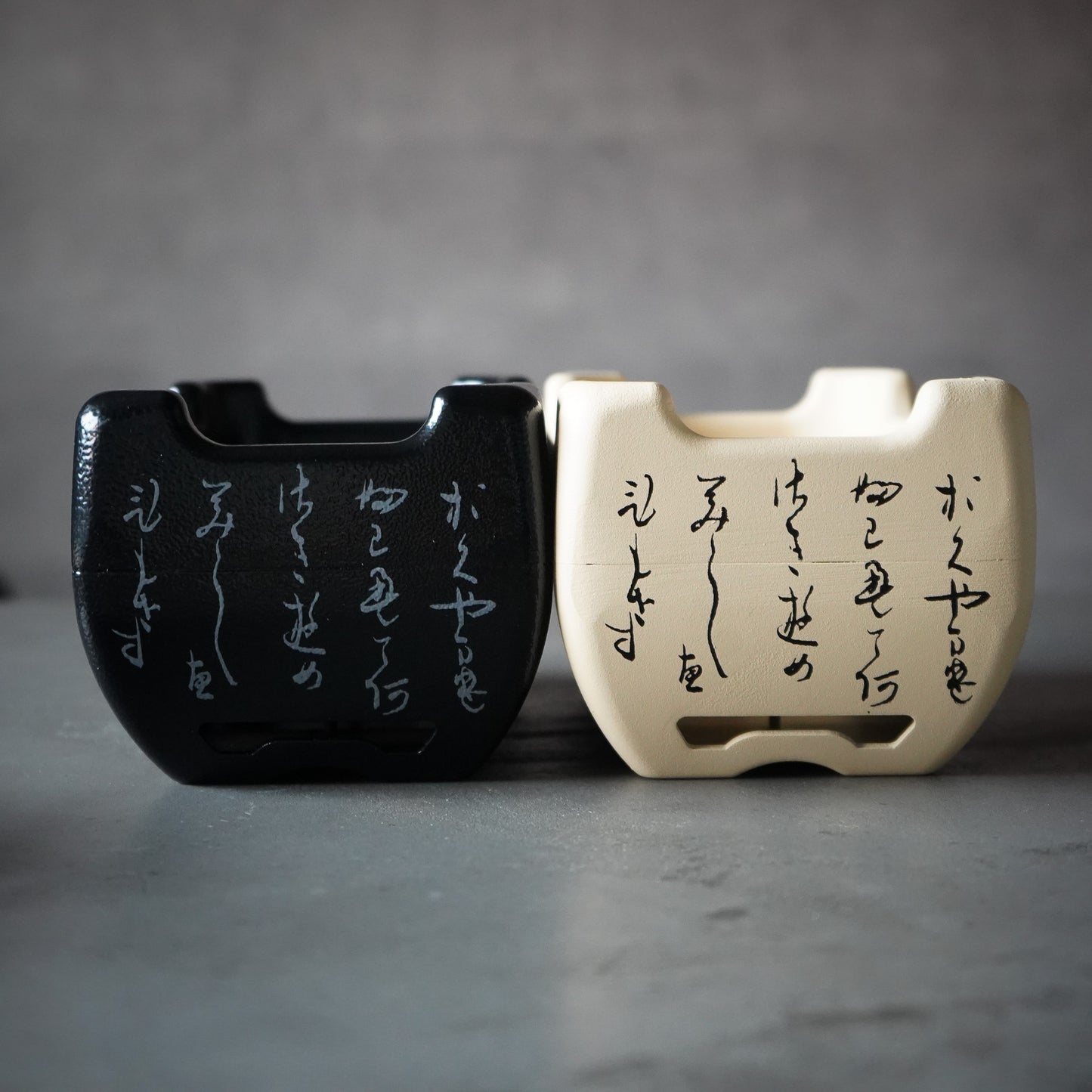

今回使用したのは、マインの「いろはコンロ」。

卓上サイズで使いやすく、自宅でも本格的な炭火焼きが楽しめる調理器具です。

マイン いろはコンロ

▶︎ 商品ページはこちら炭火の遠赤外線効果で、うなぎの皮はパリッと香ばしく、身はふっくらジューシーに焼き上がります。市販の蒲焼では味わえない、炭火ならではの風味が魅力です。

タレも手作りで、より本格的に

うなぎの頭と骨を香ばしく焼き、水を加えてじっくり煮出します。

そこに醤油・みりん・砂糖を加えて煮詰めれば、奥深いコクのある自家製タレが完成。

自分好みに甘さや濃さを調整できるのも、手作りならではの楽しみです。

まとめ

土用の丑の日に食べるうなぎには、こんなにも深い由来と地域ごとの文化があるんです。

手間はかかりますが、自分で串を打って炭火で焼いたうなぎの美味しさは格別。しかも、お店でうなぎを食べるよりもお値打ちに仕上がるのも嬉しいポイント。

この夏は、「いろはコンロ」で本格的なうなぎの炭火焼きに挑戦してみませんか?

家庭で味わう“本気の蒲焼”、きっと特別な一品になりますよ。